多熟种植:对土地可持续利用

——中国古代重要科技发明创造(六十)

多熟种植,指一年内在同一块土地上种植两种或两种以上作物的技术,是作物种植在时间与空间上的集约化,通过轮作、间作、套作、复种等方式,提高土地利用率的种植制度。

多熟种植的核心是“一年多收”,实现对土地的可持续利用,其发展贯穿古代农业技术革新史。

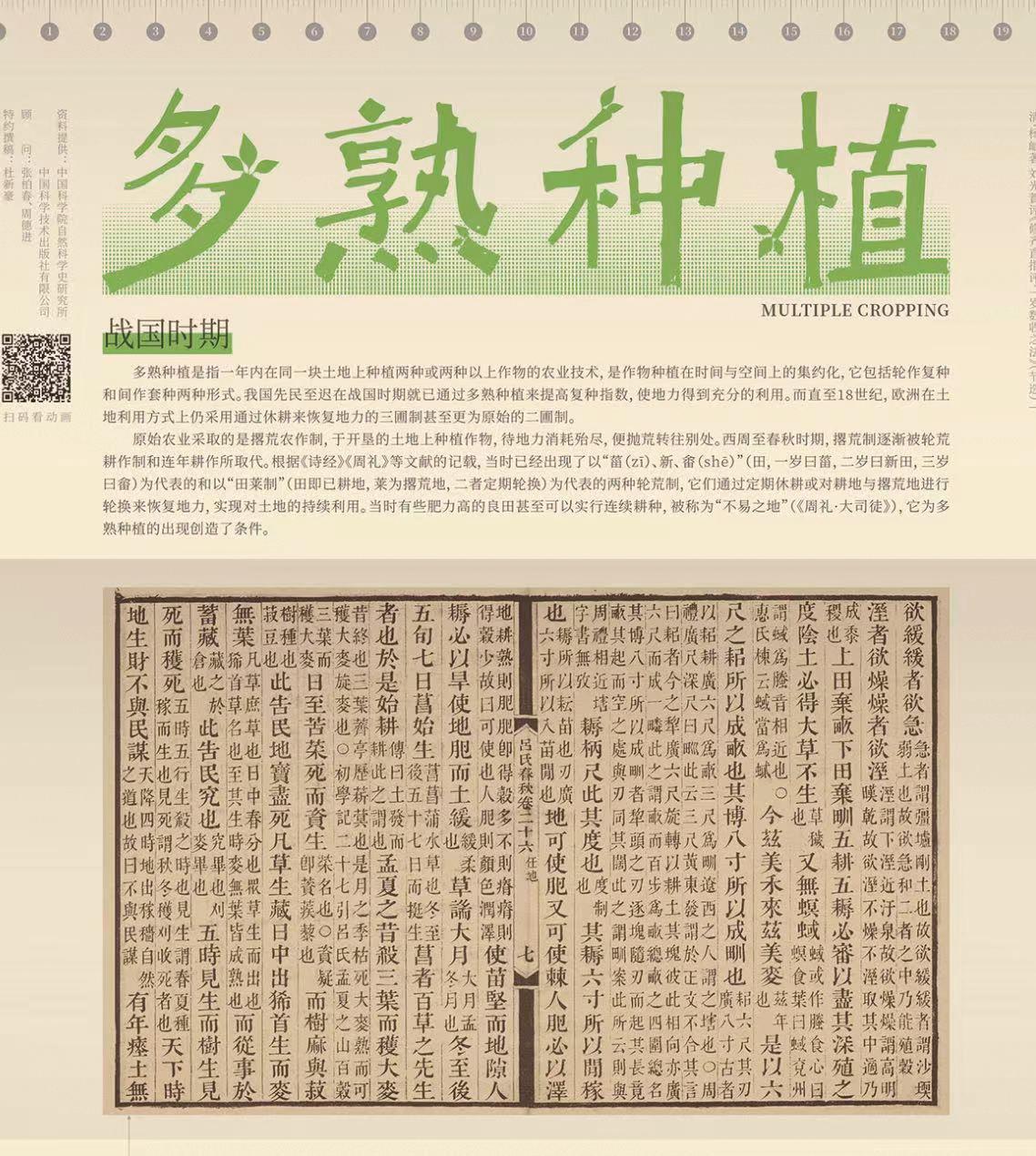

我国先民至迟从战国时期就已通过多熟种植来提高复种指数,使地力得到充分的利用。

战国时已有“粟麦轮作”;西汉《泛胜之书》记载“瓜豆间作”“桑麻间作”;秦汉推广“代田法”“区田法”,为多熟种植奠定了耕作基础。

魏晋南北朝时期,南方长江流域出现“双季稻”零星种植的萌芽,贾思勰《齐民要术》系统记载“绿豆-粟”“大豆-冬麦”轮作模式,明显有了间作套种的增产效果。

唐宋时期,稻麦复种制普及,多熟制成为南方农业主流。北宋后江南推广“稻麦两熟”,南宋时双季稻(早稻+晚稻)在华南地区规模化种植;还出现“麦-豆-粟”三熟轮作、杂粮间套作,配合曲辕犁、水利工程和绿肥使用,单位面积产量大幅提升。

元代《农桑辑要》中,就有在桑树行间种植禾稼的记载:“若种蜀忝(tiǎn),其梢叶与桑等,如此丛杂,桑亦不茂。如种绿豆、黑豆、芝麻、瓜、芋,其叶郁茂:明年叶增二三分。”这种技术合理地搭配高矮作物,能够充分利用阳光和空气流通的空间。

明清时期,多熟制区域扩展,新作物推动三熟制发展。玉米、番薯等外来作物引入,适配丘陵山地,形成“稻-麦-豆”“稻-稻-麦”等三熟制;华南出现“一年三熟”,北方也推广“二年三熟”(如第一年麦-豆,第二年粟)。多熟种植覆盖全国主要农业区。

新中国成立以来,我国粮食增产的1/3是由多熟种植贡献的,瓜果蔬菜等亦然。四川省南充市利用塑料大棚冬春季保温、夏季遮阳降温避雨的优势,摸索出大棚黄瓜-莴笋-甘蓝-茄子周年高效种苗生产模式,一年育苗4次,平均亩产商品苗约58.9万株,产值可达5.78万元。

中国古代多熟种植的核心优点是,适配“人多地少”的国情,精耕细作,最大化发挥土地可持续利用价值。

一是提升产量与土地利用率。一年多收、同田间作套种,让有限土地产出翻倍,直接缓解粮食短缺压力。

二是保障收成稳定性。多种作物搭配(如粮豆、高矮作物),抗旱涝、病虫害能力更强,避免单一种植“一损俱损”。

三是养护土地可持续。轮作换种豆科、绿肥作物,能固氮、改善土壤,解决连作耗肥的问题,实现长期耕种。

四是优化资源利用。高矮间作作物充分利用光照、空间,不同作物互补吸收养分,不浪费土地肥力和生长条件。

五是丰富农产品供给。兼顾粮、豆、棉、麻等作物,既保障口粮,又满足穿衣、饲料等需求,支撑农畜结合。

(作者系国家教育咨询委员会委员、中国科技馆原馆长)