编者按 近日,教育部、科技部、中国科协等七部门联合印发《关于加强中小学科技教育的意见》,提出以科学、技术、工程、数学为重点,切实加强中小学科技教育。到2035年,以实用场景为对象的项目式、探究式、跨学科教学方式普遍应用。中国科技馆主办的一个教师培训项目也在这方面作出了一些探索。

科普时报记者 王文洁 通讯员 辛尤隆 柯丹 张磊

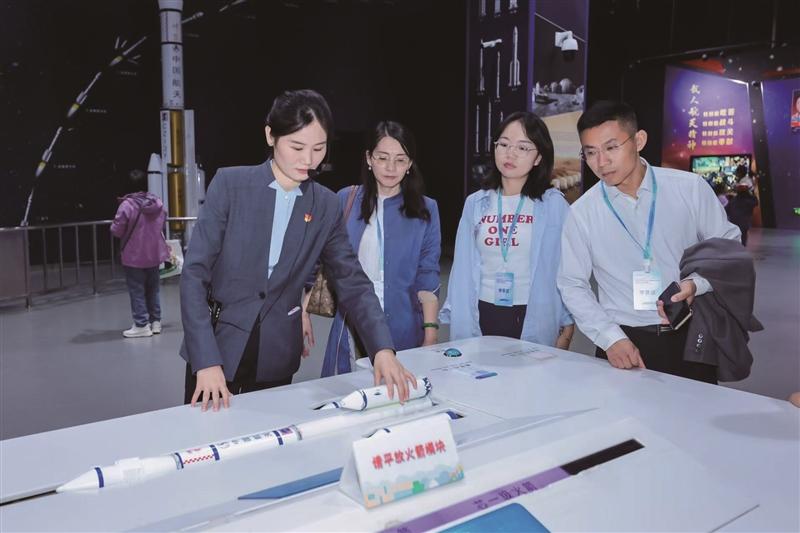

线下近130名骨干深度参与、线上112万人次同步学习……前不久,一场科学教师培训在中国科技馆开展。培训聚焦如何将科技馆科普资源融入全国中小学科学教育实验校和科学课程建设,推动校内外科学教育资源整合,提升教师科学素养与跨学科教学能力。

为加强新时代中小学科学教育,教育部、中国科学院、中国科协共同实施中小学教师科学素质提升培训。2025年“馆校合作中小学教师科学教育实践能力提升”项目,由中国科技馆主办,联动12家省级科技馆共开设14期研修班,其中两期设在中国科技馆,为全国各地的1300余名校长、教研员、骨干教师科技馆馆长及科技馆辅导员提供线下培训。

中国科技馆党委书记钱岩介绍:“作为主办单位,中国科技馆与省级科技馆共享培训方案,邀请院士及多领域科学家、科技馆科普专家、高校教育专家、中小学骨干教师与科技馆资深科技辅导员五大师资联合授课。该培训项目已连续开展3年,累计培训全国近5000名中小学教师,促进他们的科学教育实践能力与科普资源教学转化能力提升。”

问题驱动,提升项目式课程研发能力

作为研修班学员,杭州市杭州中学副校长汪薇薇在与各省市的科学教师们都感受到,中小学校内科学教育资源存在区域和校际间不均衡问题。部分学校缺乏专职教师和实验设备,尤其前沿科技课程不足,难以满足学生多样化需求。

“学校自主开发校本课程的能力有限,部分课程对学生的吸引力有待提高。”汪薇薇说。

重庆市创新教育研究院教研员王华深有同感,“许多课程设计存在‘有活动无驱动’的问题,很难点燃学生的好奇心和探索欲。”

针对这些痛点,培训提出“跨学科、项目式课程”的破题方案。培训授课专家、北京师范大学教授魏锐强调:“要以开放、复杂、真实的驱动问题,将中小学生带入鲜活的真实情境,解决具有真实意义的问题,从而激发好奇心、想象力与探索欲。”

中国科技馆展览教育中心实验活动部副主任王紫色,分享了“科学方法特训营”案例。该项目引导学生与科学家、工程师,共同围绕“建设具备一定真实功能的模拟外星科考站”这一核心任务,经历从调研学习、方案设计、原型机设计、工程验收到成果展示的完整流程,“像科学家一样思考,像工程师一样实践。”

培训注重理论结合实践,学员们围绕人工智能、深空深海、生命基因等前沿主题,分组设计项目式课程。王华所在小组的任务是“打造生命快车”。他们从“急救拥堵”这一城市痛点出发,提出核心驱动问题:如何设计一辆智慧救护车,为救援赢得黄金时间。

这一面向初中生的课程,将依托中国科技馆“感触智能魅力”“互联5G时代”及“共话健康真意”等展厅资源,引导学生打造集“高速互联、智能诊断、远程协作”于一体的智慧救护车。“我们希望学生能综合运用5G技术、城市数据大脑、工程实践及加权平均数计算等跨学科知识,探索破解急救难题的可行方案。”王华说。

转变思维,因地制宜开展科学教育

相比于课程研发能力的提升,教育思维的转变影响更为深远。

培训让汪薇薇对科学教育有了全新的理解:“科学教育的目标,不仅是传授知识,更重要的是培养学生的科学思维、工程实践能力,跨学科能力。”

这一理念很快在杭州中学科技节上落地。汪薇薇带领八年级学生开展“桥梁工程师”项目——以普通筷子为材料,挑战设计与建造结构牢固、承重力强的桥梁。同学们自发组建“工程项目部”,综合运用物理、数学与工程学知识,在团队协作与反复优化中,最终建成梁桥、桁架桥、拱桥等多种桥梁模型。在这场实践中,学生们搭建的不仅是桥梁,更是工程师思维方式的雏形。

然而,这种科学教育模式不应只是科技节中的“短暂狂欢”,更应成为教学生态。

新疆生产建设兵团草湖项目区四十二团学校高级科技辅导员顾聪认为,依托地域特色开展科学教育,才是长久之计。他表示:“我们将以新疆本地的智慧农业大棚为实践基地,设计贴近实际的课程,引导学生参与从土壤分析、气候观测到生物技术的跨学科探究。”

顾聪还指出,科技馆在展览展品、场地和人才方面的优势,恰好能补齐学校的资源短板,“加强馆校合作同样关键,我们期待由科技馆牵头设计跨学科项目课程,甚至聘请科技馆专业人员兼任科学副校长,把优质资源带到学校。”